Partie 2

Du pain au levain, des asperges et en bio s'il vous plaît !

Rémi, paysan boulanger

Les champs de blé et d’épeautre à perte de vue, l’odeur du pain qui sort du four et “le chant du pain” qui annonce la fin de journée: c’est le quotidien de Rémi, paysan boulanger depuis trois ans à la clef des sables.

Rémi qui enfourne le pain dans le fournil.

L’histoire de Rémi

Rémi est né dans une famille d’agriculteurs en grande culture et tabac. Il s’est toujours intéressé à l’agriculture et était plutôt destiné à reprendre la ferme familiale près de Saint Lattier. Cependant, la vie en a décidé autrement et c’est sa sœur qui a repris la ferme de ses parents. Il est arrivé il y a trois ans à la clef des sables en tant que stagiaire, puis porteur de projet. Aujourd’hui, il s’installe dans le GAEC “la ferme des grains de sables” au côté de Nicolas, Fanny et Clément.

Pour Rémi, s’installer en collectif c’est un moyen de diversifier son travail, commercialiser plus facilement son pain et partager la charge mentale avec ses associés.

Rémi prépare les pâtes à pains

Cultiver son blé

S’installer en tant que paysan-boulanger c’est faire du pain, certes, mais c’est aussi et d’abord être paysan ! Rémi gère la partie grande culture avec Nicolas. La photo suivante présente tout le parcellaire de la ferme. Concernant la partie grande culture, ils travaillent 25 hectares de terre en tournesol, colza, blé, soja, luzerne, petite épeautre et autres légumineuses.

De fait, dès l’automne, ils commencent à préparer leur sol pour le semis de fin d’année; le déchaumage et le travail superficiel du sol sont mis en œuvre pour assurer une bonne qualité de celui-ci.

La Clef des Sables pratique des rotations longues et diversifiées tout en s'engageant dans l'agriculture biologique. La conversion a été achevée en 2019. En 2022, ils ont planté 300 mètres de haies sur trois de leurs parcelles dans le cadre de cette conversion.

-

Agriculture de conservation des sols

En agriculture biologique, Rémi et Nicolas n’utilisent plus de produits chimiques comme l’ammonitrate ou des engrais minéraux. Aussi, ils visent des objectifs de performance à 10 ans.

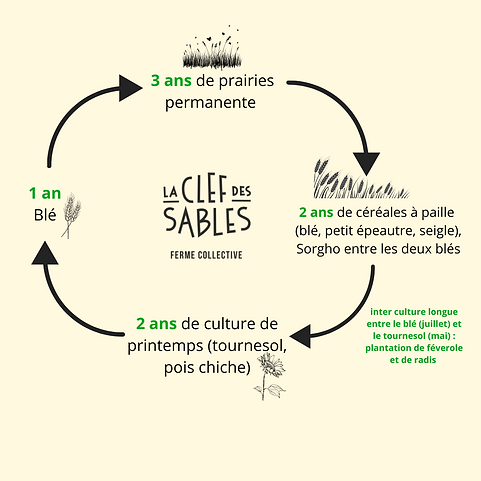

Ils adoptent une stratégie de rotation à long terme incluant des légumineuses, des prairies permanentes, des intercultures et des cultures permanentes entre les intercultures. Leurs sols sableux, intensivement travaillés au cours des 40 dernières années, sont pauvres en matière organique et très sensibles à l'érosion. Par conséquent, ils doivent minimiser le travail du sol pour préserver sa qualité.

“On n’utilise plus de produits chimique en agriculture biologique, alors on vise des objectifs de performance

à 10 ans”

Ils réalisent donc une agriculture de conservation des sols. Ils labourent si le besoin est réel. Ils réalisent des rotations de cultures longues et des alternances de cultures d’hiver et de printemps. Ils mettent en place des infrastructures agro écologiques, comme des haies et des bandes enherbées pour favoriser les auxiliaires de cultures, la rétention de l’eau et la disponibilité des micronutriments pour les plantes.

“Ça nous arrivera de labourer encore une fois de temps en temps, mais on le fera au minimum car on observe directement les conséquences.”

Cycle de rotation des cultures à la clef des sables

Avant de réaliser le semis du blé en octobre, ils réalisent un faux semis pour la gestion des mauvaises herbes. Le faux semis consiste à travailler le sol pendant l’interculture pour faire germer les mauvaises herbes et à les détruire dès qu'elles ont levé. Le résultat est une diminution des mauvaises herbes dans la culture et une meilleure réussite du désherbage par une infestation moins importante par les adventices.

Le blé est semé 3 ou 4 semaines après le faux semis. Rémi s’assurera de la bonne croissance de ses céréales jusqu’à la récolte au mois de juillet. Il pourra réaliser quelques passages à la herse étrille pour désherber. La profondeur et la vitesse de travail dépendent du stade de la culture. L’intervention la plus pratiquée est réalisée à la reprise du tallage début mars. Il ne passe pas pendant la période levée et 2-3 feuilles du blé.

Durant ces trois premières récoltes il n’a jamais eu de problème de maladies.

-

La place de l’élevage dans les grandes cultures

Pour faire de l’agriculture biologique de conservation des sols, il faut de l’élevage. Ils utilisent les vaches comme “des grosses coccinelles”. Ce sont des gros auxiliaires de culture.L’enjeu, dans leur ferme, c’est que les vaches soient “low-tech”. Elles mangent uniquement les résidus des cultures qui sont toutes destinées à la consommation humaine. En effet, pour eux, il faut produire seulement pour les humains. De ce fait, les animaux coûtent peu en aliments et peu cher en logement dans leur cas, car les vaches sont en plein air.

“C'est un des problèmes de l’agriculture biologique aujourd’hui. Il faut retomber sur notre cercle d’autonomie et produire pour les humains. Les animaux doivent manger seulement les bas-côtés: les tourteaux quand on fait de l’huile, le son de blé quand on fait du pain etc.. “

Produire sa farine, enfourner son pain

Rémi transforme la production de la ferme en farine, pour la confection de son pain ainsi que pour des collègues boulangers et boulangères du secteur de Saint Marcellin.Pour la confection du pain, c'est à Chevrière que ça se passe, dans le fournil de Laure. Tous les jeudi Rémi prend sa farine, son levain naturel, son bois et son huile de coude, pour façonner le pain de la ferme ! Pour fabriquer son pain, il utilise de la farine, de l’eau et du sel.

Concernant son levain, c’est simplement de l’eau et de la farine. Il utilise un seau entier de levain pour la fournée hebdomadaire et il le réactive avec un peu de farine et d’eau la veille et le matin de la fournée. La température de l’eau et le type de farine ont une influence sur la qualité du pain. Il cherche à avoir des pâtes relativement humides pour un rendu plus aéré mais tout en la gardant souple pour l’utilisation. Il réalise du pain de campagne, petit épeautre, aux noix de la ferme et aux céréales (lin et graines de tournesol). Les seuls achats qu’il fait à l’extérieur de la ferme c’est le sel et le tournesol. L’idée sera d’acheter le tournesol à un voisin agriculteur par la suite.

Pétrissage du pain.

Les chiffres sont faciles à retenir, il faut environ un kilo de blé pour produire un kilo de pain. Rémi réalise une journée de fournée par semaine à 80 kg de pain. Il arrête de produire trois semaines par an, cela fait une production de 3920 kg de pain par an. Rémi utilise environ 50 kg de farine par fournée pour produire 80 kg de pain. La ferme produit entre 15 et 20 tonnes de blé par an. 4 tonnes sont destinées à la production de pain. Le reste de la production est aussi transformé en farine mais la farine est vendue en vrac.

Les pains de Rémi : noix, campagne, céréales,...

La totalité du pain est vendue sur la ferme au marché du jeudi soir. Rémi a aussi quelques commandes et un point de retrait dans les villages voisins. Il nous explique que c’est un choix de réaliser une fournée de pain par semaine. En effet, il partage le four avec deux autres boulangères et il veut s’investir dans d’autres productions telles que les asperges à la ferme.

La vente au marché du jeudi soir

Nicolas, producteur d’asperges

A quelques pas de la ferme, juste en dessous de la dune de sable, on retrouve Nicolas, dans son terrain où il cultive 4000 m² d’asperges. Armé de sa gouge et de l’aspergpine (machine qui soulève les bâches) il ne rate pas une seule asperge. Ça parait facile quand on le regarde faire, mais la réalité est tout autre..

Nora qui s'essaye à la machine à asperges : a-t-elle réussi ?

La culture d’asperge

L’asperge est une culture pérenne qui dure 10 ans. Elles sont cultivées sur des buttes en sol sableux, ce qui ne manque pas à Saint-Lattier. Les asperges sont souvent définies par leur couleur : verte, blanche, violette ou pourpre. Il ne s’agit pas de variétés différentes, mais de modes de culture. Les asperges blanches sont buttées et ne voient jamais la lumière. Dans le cas de la clef des sables, elles sont bâchées. C’est pourquoi elles ne font pas de photosynthèse et gardent leur blancheur. L’asperge violette est cultivée de la même manière que la blanche, sauf qu’elle a été très légèrement exposée au soleil. Récoltée lorsque sa pointe sort de terre, elle prend cette coloration légèrement violette. L’asperge verte, quant à elle, pousse à la lumière, ce qui lui confère un goût plus prononcé.

Les asperges blanches de la clef des sables

Les asperges sous bâches de la clef des sables

Nicolas nous raconte que la production a commencé en 2022 à la clef des sables. Les deux premières années, il n’y avait pas de récolte, mais il fallait désherber. La bâche évite aussi d’avoir à désherber les années de production. Une fois ces deux années passées, les asperges d’une même culture sont récoltées pendant 8 années consécutives. Elles sont ramassées tous les deux jours pendant deux mois de l’année : avril et mai. Les asperges ne sont pas trop soumises à la pression des ravageurs à la clef des sables. ll peut, cependant, y avoir des problèmes de campagnole ou de vers. Cette année, l’hiver n’a pas été très froid, ainsi les vers ont persisté dans le sol. Les asperges courbent sous la pression du vers lorsqu'elles poussent. Il faut être vigilant lors de la récolte. Pendant la période haute, Nicolas peut récolter jusqu’à 60 kilos d’asperges par jour ! Il les récolte avec une aspergespin. Elle soulève la bâche au gré de l’avancement dans le rang et transporte les caisses où sont stockées les asperges. Pendant que la machine soulève la bâche, Nicolas récolte les asperges avec une gouge. C’est un légume très attendu car c’est le premier légume primeur du printemps. Les asperges sont vendues dans les BIOCOOP de Chatte et Roman sur Isère à 10 € /kg. Sinon, elles sont vendues sur le marché, à des particuliers ou parfois à des cantines scolaires et des crèches.

Produire en bio, une évidence

Nicolas Gohier nous explique, par son ancienne expérience en tant que vétérinaire, sa volonté de produire en bio. “Une des devises d’hypocrate, c’est Primum non nocere : d’abord ne pas nuire. L’agriculture biologique est une agriculture qui n’utilise pas d’intrant chimique dont on ne connaît pas les conséquences à court moyen et long terme, surtout lorsqu’il y a un cocktail de produits chimiques en mélange. Donc bio obligatoire ! ” Son expérience en tant qu’épidémiologiste et vétérinaire lui montre que les produits chimiques s’usent, donc pour lui, autant lutter comme il faut dès le début.

-

S’installer en bio

Pour Paloma, productrices et transformatrices de petits fruits, “ça n'a jamais été autrement que du bio, c’était une évidence”. Le fait de cueillir ses légumes et de les manger directement, lui font prendre conscience qu’elle ne pourrait pas le faire s’il y avait des produits dessus. Cependant, elle a aussi eu des expériences chez des agriculteurs conventionnels. “Je peux comprendre la démarche qui les a emmené au conventionnel, je comprends la détresse que c’est d'être agriculteurs et agricultrices aujourd'hui et qu’ils se sentent obligé de traiter ; il n’y a pas assez d’accompagnement de l’Etat et je ne leur jette pas la pierre.” La clef des sables n’a pas eu de grandes difficultés pour l’installation en bio. Cependant, ils souffrent d’un manque de partage de connaissances, notamment pour les grandes cultures. Ce qui est moins le cas pour les cultures de noyers et le maraîchage où ils commencent à être plus nombreux dans la région. En grande culture, c’est plus complexe.

“C’est pas facile d’acquérir des connaissances qui sont validées par les expériences des agriculteurs et agricultrices, en grande culture. Souvent on va t’orienter vers l’agriculture de conservation des sols, mais c’est pas pareil que l’agriculture bio de conservation des sols, car ils utilisent le glyphosate”.

-

Crise de la bio 2022-2023

Économiquement, la ferme n’arrive pas au bon moment. En 2019, la production de noix est limitée à cause de grosses tempêtes. En 2022, il y a une surproduction de noix additionnée à la crise du bio. Elles sont vendues au tarif conventionnel et le prix s’est effondré. “On ne se sent pas soutenu par les pouvoirs publics qui ont mis en place le label HVE depuis quelques années pour initier la confusion auprès des consommateurs”. “Le label HVE, haute valeur environnementale, n’a aucun intérêt écologique. C’est juste un label qui, pour les deux premiers niveaux, te garantit juste que tu respectes les règles. Le niveau trois a sans doute un intérêt”.Nicolas nous explique que la commercialisation est difficile en 2023, surtout en filière longue. Il y a deux perspectives commerciales différentes. En filière longue, il y a une multiplications des intervenants sur la chaîne de valeurs entre le producteur et le consommateur. “Chacun applique une marge de 30% et donc le produit qui est 30% plus cher au début, s’il y a trois intervenants il est 2 fois plus cher à la fin, sans que les augmentations de marges des intervenants suivants se justifient réellement.”

“ On a un gros problème sur les filières longues en agriculture biologique”

En filière courte : le maraîchage, le pain, le fromage, les plantes aromatiques et pour toutes les cultures qui ne sont pas des noix .. il y a juste le surplus de 30% ou 40% lié au type de moyen de production.

"C’est plus acceptable et gérable pour les consommateurs d’un point de vue économique. Le consommateur, c’est un consommateur : il réagit par rapport à son argent”.

-

Aides au bio

Nicolas nous explique qu'il y a deux types d’aides en AB en France: les aides à la conversion et les aides au maintien. Les aides à la conversion durent trois ans. Elles permettent de compenser le fait d’avoir mis en place des moyens de production en AB, mais de vendre encore en conventionnel, donc à des tarifs inférieurs à l’AB. “Cependant, aujourd’hui, en filière longue, c’est le même prix. La tonne de tournesol bio est au même prix qu’en conventionnel.” Cette aide est appliquée dans toutes les régions en France. Concernant l’aide au maintien, elle dépend de l’exécutif régional. “En occitanie, ils l’ont maintenue. En Auvergne Rhône Alpes ils l’ont arrêté”.

“Les instances régionales qui l’ont maintenue disent que l'agriculture biologique c’est moins de traitements des eaux de consommation, moins de maladies liées au pesticides et c’est plus d’emplois à l’hectare que l’agriculture conventionnelle. Donc globalement ils donnent de l’argent à l’agriculture biologique car cela leur permet de gagner de l’argent.”

La ferme touche aussi des aides de l’éco régime. Depuis les changements de la PAC en 2022, ils touchent moins d’aides. “Il fallait mettre en place des éléments supplémentaires pour remonter au maximum des aides : des haies, des mares, des bosquets. Ils ont réintégré le volet biodiversité.” Ils réintégraient aussi le volet rotation de culture. “Tu n’as pas le droit de cultiver un blé si la surface était occupé par du blé les deux dernières années par exemple." Mais, ils sont revenus en arrière récemment. Nicolas affirme ne pas savoir les conséquences des manifestations sur les aides.

-

Le label bio et l’accès au bio

Paloma nous explique que le label bio n’est pas gage de respect de la terre. “Estampiller bio ce n'est pas un gage de vouloir un projet de société plus vertueux. Quand on a eu le constat que le bio payait plus, tout le monde est allé vers le bio. Il y a le bio qui vient d’Italie ou d’Espagne qui exploite des personnes. Est ce qu’on veut que ce bio là prenne toute la place? ”

“Le bio n’est pas gage d’un monde idéal. Le label bio ne veut rien dire s’il n’y a pas une démarche sociale et équitable derrière.”

Paloma est engagée à la confédération paysanne de l’Isère. Elle nous explique qu’elle retrouve cette dimension sociale dans les combats du syndicat. La confédération paysanne ne remet pas en question l’agriculture bio, mais elle porte, d’après elle, quelque chose de plus large : l’accompagnement des agriculteurs pour s’installer, le respect des salariés, une rémunération juste, du circuit court …Lucas, maraîcher, nous présente la sécurité sociale de l’alimentation comme une des solutions pour permettre à tous les consommateurs, indépendamment de leur revenus, d’accéder à une alimentation saine et locale. La Sécurité sociale de l'alimentation (SSA) est une réflexion en cours en France, portée par différents acteurs de la société civile depuis 2017, sur la création de nouveaux droits sociaux visant à assurer conjointement un droit à l'alimentation, des droits aux producteurs d'alimentation et la protection de l'environnement.A la ferme, la SSA se traduit par la mise en place de prix différenciés. Les consommateurs choisissent le prix qui leur convient en fonction de leur revenu. Le prix de base est le prix producteur, il permet de couvrir les coûts de production des agriculteurs et de se payer. Le prix réduit c’est -10% et le prix plein c’est +10%. Une caisse tampon centralise les gains obtenus grâce au prix plein. Cette caisse compense le tarif réduit et permet aux producteurs de rester à l’équilibre. L’idée par la suite serait d’équilibrer les caisses en fonction des besoins des territoires. La SSA à la ferme est basée sur l’honnêteté. La ferme met aussi en place un système de paniers de produits fermiers avec les maisons de quartiers de Romans sur Isère. Le prix des paniers varient en fonction du quotient familial des familles et la différence est prise en charge par la CAF. Se sont des projets à petite échelle pour l’instant ( échelle d’une ville : Montpellier par exemple, ou d’un village), l’idée de la SSA n’est pas d'atterrir dans les mains de l'État. En effet, le mécanisme de cotisation, et non pas un système d’impôt, serait le plus approprié pour défendre une organisation démocratique de l’économie. Il agit directement au niveau de la richesse produite et non pour corriger une première répartition inégale de celle-ci.Si la SSA vous intéresse, nous en parlerons davantage dans le reportage. Pour les impatients et curieux, on vous invite à allez sur le site : https://securite-sociale-alimentation.org/

-

Et les manifestations, vous en pensez quoi ?

“Le constat est juste. On ne gagne pas assez d’argent. On travaille beaucoup trop. On n’a pas de reconnaissance des consommateurs, des acteurs de l’agro alimentaire et du monde politique.”

Nicolas partage ce mal être qui est aussi lié, selon lui, à l'enseignement agricole et au poids de la transmission de l’outil agricole. Pour lui, il y a une certaine pression sur le côté productif (tonne de produits récoltés à l’hectare, indépendamment du coût nécessaire pour le produire) des agriculteurs qui vont partir à la retraite et qui ont appris à faire cela pendant toute leur carrière. Il pose la question : l'enjeu c’est de produire des tonnes ou de produire sain ?Nicolas soulève la problématique des écologistes. Ils sont les bouc émissaires faciles selon lui. “Le monde politique a cherché à détourner la colère des agriculteurs et agricultrices sur les écologistes qui ont eu tort de poser des questions et comprendre ce que l'on fait.”

“Diagnostic juste, mais solution politicienne de dire que c’est la faute des droits de l’environnement alors que ces droits essaient de ramener de la durabilité à notre production alimentaire. On est en train de revenir en arrière et ça me fait extrêmement peur.”

Nicolas prend l’exemple de la loi Egalim. En 2012, il devait y avoir 20% de produits bio dans les cantines scolaires. En 2024, les cantines sont à peine à 10%. Certaines cantines sont à 50% et d’autres à 0.5% à peine. C’est très inégalitaire et ça prouve surtout que c’est possible, qu’il y a des solutions techniques. Cependant, Nicolas explique que le monde politique est à la botte d’un syndicat qui a à sa tête un PDG de l’agro alimentaire. Nicolas pose la question : “comment peut-on être représenté en tant qu’agriculteurs ou paysan par quelqu’un qui gagne des centaines de milliers d’euros par an et est propriétaire de plusieurs centaines d'hectares ? On n’a pas les mêmes intérêts.”

Ainsi donc l’aventure de la clef des sables s'achève pour nous. En réalité, elle commence juste pour eux, portés par une bonne énergie et beaucoup de savoir-faire, les 8 associés veulent faire évoluer le monde paysan et s’ouvrir au monde qui les entoure car la lutte c’est aussi l’apprentissage. Les prémices sont éprouvantes, mais leur volonté est sans faille : ça promet de grandes choses !